|

||||||

|

|

|||||

|

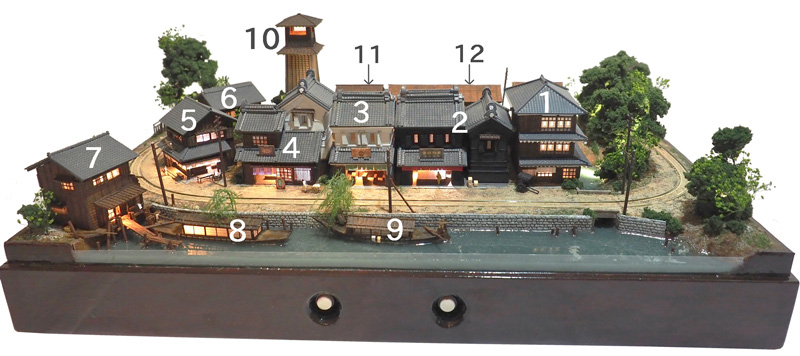

東京下町 伍福屋町 (とうきょうしたまち・ごふくやちょう) Tokyo Downtown, Gofukuya-cho 2024 (個人蔵) 画像公開いたしました。(2024/12/24) |

||||||

|

2009年の「東京下町の路面電車モジュール 其の1」、2014年の「東京下町の路面電車モジュール 其の2」以来、運河沿いの町家の街並を制作していませんでしたが、約10年ぶりに小型レイアウトで制作しました。 20世紀初めころ(明治末期〜大正〜昭和初期 ころ)の、東京の架空の下町の商家街を場面設定としています。(Nゲージ、S=1/150 スケール) |

|||

|

|

|||

|

「東京下町 伍福屋町」

(とうきょうしたまち・ごふくやちょう) の走行シーン 2024年12月撮影 |

||||

|

回転画像 - 1(建物内照明・外部照明 共に:OFF)

|

||||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| 回転アニメーション GIF -1(カラー) Rotation Animated GIF 1(Color) 約 17.5 MB・701×374 |

回転アニメーション GIF -1(モノクロ)

Rotation Animated GIF 1(Monochrome) 約 11.9 MB・701×374 |

|||||||||||||

|

回転画像 - 2(建物内照明・外部照明 共に:ON)

|

||||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| 回転アニメーション GIF -2(カラー) Rotation Animated GIF 2(Color) 約 15.4 MB・701×398 |

回転アニメーション GIF -2(モノクロ)

Rotation Animated GIF 2(Monochrome) 約 5.9 MB・701×398 |

|||||||||||||

|

「東京下町 伍福屋町」の建物と屋形船について 20世紀初め頃(明治末期〜大正〜昭和初期 頃)の東京の架空の下町の商家街を場面設定としています。 昭和の高度成長期以前(自動車の本格的普及前)は、物流の中心は「船」によるものでした。 江戸や大阪などの商業が盛んな都市部では川や水路・運河が多く整備されていて、人や物を運んでいました。 この作品では、かつてあったかもしれない水辺の風景を想定しています。 2025年(令和6年)1月掲載 |

|||

|

||

|

1:串揚げ屋 |

||||

|

2:薫物線香 屋(たきものせんこう) |

||||

|

3:日本酒 あるいは 米 の小売店(または問屋) |

||||

|

4:漢方薬 屋 |

||||

|

5:和菓子 店 |

||||

|

6:木工の作業場 |

||||

|

||||

|

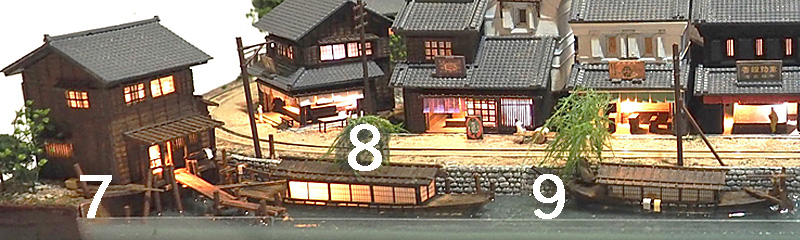

7:船宿(ふなやど) 下記の施設では、実物大の町家建築や船宿が再現されていて見学ができます。 |

||||

| 8・9:屋形船(やかたぶね) 日本の伝統的な木造船「和船」には、大きく分けて二つあるそうです。 ひとつは、外海を航行した「海船」と、川や運河を行き来した「川舟」です。 二つの大きな違いは船底の形で、「川舟」は船底を平らにして水深の浅いところでも困らないようになっていたと言うことです。 「屋形船」も「川船」の中の1つで、現在の屋形船の船底がどうなっているか詳しくありませんが、古い木造時代の屋形船の船底は平らだったようです。 屋形船の大きさや形には決まりがなく、バリエーションが多かったようです。 ここでは、長さ約15m、約12m の2艘に登場してもらいました。 初期の屋形船は屋根だけあって簾(すだれ)を掛けていただけの質素な作りだったそうですが、明治期の画像資料を探すとすでに屋根と障子があり、内部が部屋の作りのようになっていたようで、一部には軒先に提灯までぶら下げているものまであったようです。 |

||||

|

|||

|

10:火の見櫓(ひのみやぐら) 「川越・時の鐘」の実際の高さは「約16.3m」とのこと。 2005年頃の現地パンフレットによる数値ですが、そこには立面図も記載されていたため、それを元に型紙を起こして制作しています |

||||

|

11:雑貨屋 |

||||

|

||||

|

12:長屋(ながや) 「長屋」とは、壁で仕切られた住居が複数並んで1棟の建物となっている形態の住宅を指します。 現在の集合住宅と違い、屋外廊下や階段などの共有部分がありません。(「長屋」という言葉は、現在の建築基準法にも用語として残っています) 大正時代に入ると東京の人口はまたさらに増加したため、2階建て長屋が出現したということです。 勝手ではなく玄関が出現し、台所は勝手として玄関と仕切られたそうです。 部屋数もだんだんと増えましたが、下町の狭い路地に2階建ての長屋が密集すると陽当たりが悪化し、物干しだけが競って高くなっていったという記述もあります。 ちなみに、昭和に入ると長屋には小さな前庭が付くようになったり、外観の意匠も凝ったものが出てきたりしたそうです。 「長屋」ではなく「アパート」(外廊下や階段など共有部分を持つ集合住宅)の出現も昭和に入ってからだそうで、現在の1Kアパートやワンルームマンションの原型はこの頃にできたようです。 公営の鉄筋コンクリート造アパート出現も昭和初期以降です。 |

||||

|

13:八百屋 |

||||

|

|

|||

|

主な使用材料:

|

|||

|

「町家建築」 「町家建築」は、近世に確立された都市部の建築様式で、多くは、店舗 兼 住宅の「商家」として作られています。 「武家屋敷」「民家」などと違い、「門」や「前庭」を持たず、建物が直接道路に面している点が大きな特徴です。 関西、特に「京都」では平安時代中期頃(10〜11世紀頃?)から始まったそうです。 江戸時代(17〜19世紀中頃)には、幕府による「町割り(敷地割)」の行政により、道路に面する間口の広さで課税されることとなったため、間口を狭くして奥行きを長くする「うなぎの寝床」と言われる細長い敷地形状が特徴となり、道路に面する表(おもて)に「みせ」(店、見世)(※これを「表店(おもてだな)」ということもある)、敷地の奥の方には「住居」や「蔵」を配置する形になったということです。 昭和の高度成長期(1955〜1970年代初頭)頃までは、お店や工場に従業員が住込みで働くと言うのが普通だったので、従業員用の住居部分などもあったことでしょう。 「町家建築」は、城下町などの都市部や宿場町など日本全国に普通にあったとのことですが、年々数を減らしており、町並みとして残る地域はそう多くないようです。 地域によりデザインの特徴があり、いずれも貴重な文化遺産です。 |

|||

|

「町家建築」の外壁仕上げについて 町家建築の構造は基本的に「木造」で、外壁が 木板張り で仕上げられた比較的簡素な仕上げのものから、「土蔵造(どぞうづくり)」と呼ばれる高級な格の高い塗り壁仕上げのものがあります。 「土蔵造」は、外部を土壁(粘土)で覆い、白土や白漆喰(しろしっくい)の 左官仕上げ を美しく施したもので、防火性能に優れます。 「蔵」もこれに準じた造りです。 通りに面した「みせ」をこの仕上げにしている場合は「みせぐら(店蔵・見世蔵)」と呼ばれることもあります。

|

|||

|

解説文を掲載しました(2025 /01 /18) |

|||

|

||||

|

制作・撮影:山尾 比呂士 Yamao Hiroshi 2024

(OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II + M.ZUIKO 12-40mm F2.8 Pro) 2024年(令和6年)12月24日 掲載 2025年(令和7年)1月18日 更新 |

||||

Copyright(C) 2008 Yamao Hiroshi(山尾 比呂士)

山尾比呂士 Yamao Hiroshi

仮想建築 + 立体の絵図

- Imaginative Architecture + Solid Drawings -

| 0310705 |