|

||||||

|

|

|||||

|

東京下町 陸華町 (とうきょうしたまち・りっかちょう) Tokyo Downtown, Rikka-cho 2025 (個人蔵) 画像公開いたしました。 (:2025/03/21) 建物の説明文を掲載しました。 (2025/03/23) |

||||||

|

||||||

|

2009年の「東京下町の路面電車モジュール 其の1」、2014年の「東京下町の路面電車モジュール 其の2」以来、運河沿いの町家の街並を制作していませんでしたが、約10年ぶりに小型レイアウトで制作した前作「東京下町 伍福屋町」(2024年)に続く作品です。 20世紀初めころ(明治末期〜大正〜昭和初期 ころ)の、東京の架空の下町の繁華街を場面設定としています。(Nゲージ、S=1/150 スケール) |

|||

|

解説文を掲載しました(2025 /03 /28) |

|||

|

「東京下町 陸華町」

(とうきょうしたまち・りっかちょう) の走行シーン 2025年3月撮影 |

||||

|

回転画像 - 1(建物内照明・外部照明 共に:OFF)

|

||||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| 回転アニメーション GIF -1(カラー) Rotation Animated GIF 1(Color) 約 10.5 MB・700×440 |

回転アニメーション GIF -1(モノクロ)

Rotation Animated GIF 1(Monochrome) 約 5.3 MB・700×440 |

|||||||||||||

|

回転画像 - 2(建物内照明・外部照明 共に:ON)

|

||||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| 回転アニメーション GIF -2(カラー) Rotation Animated GIF 2(Color) 約 9.3 MB・700×440 |

回転アニメーション GIF -2(モノクロ)

Rotation Animated GIF 2(Monochrome) 約 3.4 MB・700×440 |

|||||||||||||

|

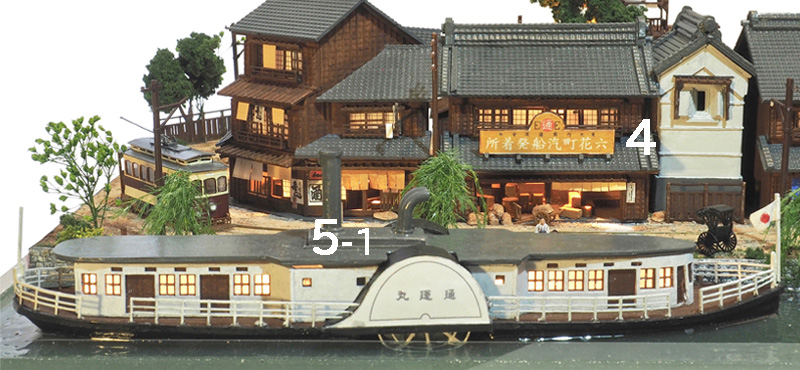

「東京下町 漆間坂町」の建物について 20世紀初め頃(明治末期〜大正〜昭和初期 頃)の東京の架空の下町の繁華街を場面設定としています。 昭和の高度成長期以前(自動車の本格的普及前)は、物流の中心は「船」によるものでした。 江戸や大阪などの商業が盛んな都市部では川や水路・運河が多く整備されていて、人や物を運んでいました。 この作品では、かつてあったかもしれない水辺の風景を想定しています。 2025年(令和7年)3月28日 掲載 |

|||

|

||

|

1:てんぷら屋 明治時代の画像資料を参考にしたオリジナルの型紙を使った飲食店舗です。 ここでは天ぷら屋としました。 2〜3階部分も客室という設定で、外からも見えるように内部まで作り込みました。 内部を作り込むと制作時間が1.5〜2倍程度伸びますが、それなりの効果が得られるのではないかと思います。 昔の店舗や家屋は、窓や障子が開けっ放しで外に対するプライバシーなし、というのは当時としてはごく自然な当たり前の事だったようにも思います。 |

||||

|

2:キリンビヤホール 日本最古のビール会社は、1872年(明治5年)創業の大阪「渋谷ビール」とのことですが、1888年(明治21年)には、横浜で「キリンビール」のブランドが誕生したそうです。 現在では日本を代表する酒造メーカーの一つですが、明治期の東京・横浜周辺の画像資料を見るとすでに「キリンビール」や「キリンビヤホール」の看板を割とよく目にします。(ビアホール ではなく、「ビヤホール」なのがポイント) |

||||

| 瓦屋根の上に作られた広告塔は、やはり明治期の画像資料に度々登場するのでそれを根拠に制作していますが、遠景からの画像が多く、実際にどのようなディテールだったのかはっきりとわからず、想像半分で制作しています。 建物に対してかなり大きな広告塔もあったようで、構造的に安全だったのかは定かではありません。 行政の規制も緩かったのでしょうか。 「景観に与える影響」などという議論もその当時はなかったと想像しますが、当時の都市景観を特徴付ける魅力的な要素と思います。 このほか、「仁丹」や「花王石鹸」などの広告塔は、明治期の画像資料に度々登場しています。 いずれも現在も続く老舗メーカーです。 |

|||||

|

3:旅館 後述する「汽船発着所」の近くに、旅館が一緒に写っている明治期の画像資料がいくつかあり、それを根拠にここでも旅館を設けました。 現在の感覚でいえば、駅前のビジネスホテルのような感じでしょうか。 |

||||

|

||||

|

4・5ー1:「汽船発着所」と外輪蒸気船「通運丸」 同社は、創業から5年後の1877年(明治10年)に蒸気機関動力による外輪船(愛称:川蒸気)を就航させ、東京と栃木県などを結ぶ航路で旅客・貨物の輸送を開始したそうです。 「内国通運会社」の川蒸気船の航路は主に河川(利根川水系)で、外海には出ていません。 川蒸気船による人と物の輸送は、1877年(明治10年)から、1930年前後の昭和初期(昭和元年=1926年)までの間、60年近くに渡り行われたという事です。 「汽船発着所」は、東京には4箇所(実質3箇所)あり、航路が違っていたとの事です。 ・深川・扇橋(現在の江東区猿江1丁目)

・日本橋 蠣殻町(かきがらちょう・現在の中央区蠣殻町2丁目)

・両国(現在の中央区東日本橋2丁目)

・高橋(現在の江東区高橋1丁目)

このレイアウトでは、「蠣殻町 汽船発着所」の画像資料を参考に、架空の発着所として建物と看板を作成しました。 外輪蒸気船「通運丸」は蒸気機関を動力として、船体の両脇にある外輪を回して進む古典的な動力船です。 「通運丸」は1隻ではなく、1877年(明治10年)の航路開業当初、第1号・第2号の2船体で輸送を始めてすぐに好評を博し数を増やしていったそうです。 同じ船名(号数)を含めると、内国通運時代(1877〜1926年)に79船体、昭和初期(1930年前後)の航路廃止までの全航行時期を通じて計87船体が造られたとの事です。 それらの「通運丸」は全て同じ大きさであったわけではなく、かなりバラエティーに富んでいたそうですが、船体に関する図面資料は現在ごくわずかしか確認できず、詳細が全く不明だそうです。 このレイアウトでは、東京都 江東区中川船番所資料館、物流博物館(品川)でかつて入手できた「通運丸・銚子丸のペーパークラフト」(有料)と「図説・川の上の近代」(有料冊子)を元に制作しました。 ※出典:「図説・川の上の近代 通運丸と関東の川蒸気船交通史 |

||||

|

|||||

|

5−2:猪牙舟 乗り場 |

|||||

|

||||||

|

||||||

|

6・7:飲食店・居酒屋 |

||||||

|

|||

|

8:小料理屋「みよ」 |

||||

|

9:定食屋 |

||||

|

10;氷屋 1879年(明治12年)、アメリカ人による製氷会社が横浜に創業し、日本で初めて「機械製氷」による氷の販売が始まったそうです。 その氷販売は一般向けだったとの事ですが、当時まだかなりの「高級品」だったものと思われます。 1887年(明治16年)には日本人による製氷会社「東京製氷」が創業し、それ以降、天然氷と機械氷がビジネス上の激しい競争に突入し、一般向けの「氷」の普及がようやく始まったようです。 |

||||

|

11:食料品販売店 1871年(明治4年)に長崎にて、フランス人の指導のもとで日本人が初めて「缶詰め」(イワシの油漬け)を作り、1877年(明治10年)には、北海道で日本初の缶詰め工場が誕生、サケの缶詰めを製造したそうです。 日本でバターが初めて作られたのは、1872年(明治5年)に東京・麻布の「北海道開拓使 第3官園 実習農場」との事。 本格的なバター製造は、1885年(明治18年)、東京・麹町の「北辰社」が初めてで、その後1902年(明治35年)に盛岡〜岩手県の「小岩井乳業」が創業してバター製造を開始、1925年(大正14年)には「北海道製酪販売組合」(現在の雪印メグミルク)がバター製造を始めたとの事です。 |

||||

|

12:「くずもち」あるいは「きび団子」販売店 「くずもち」は関東と関西では少々違うそうですが、関東のくずもちは江戸時代後期に発祥したとのことです。

など、東京周辺だけでも今も続く老舗がいくつもあります。 「きび団子」の発祥は、岡山県(吉備国)や北海道など、とのことですが、詳しく知りません。 江戸時代末期頃が発祥だそうです。 |

||||

|

15:屋台 |

||||

|

主な使用材料:

|

|||

|

解説文を掲載しました(2025 /03 /28) |

|||

|

||||

|

制作・撮影:山尾 比呂士 Yamao Hiroshi 2025

(OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II + M.ZUIKO 12-40mm F2.8 Pro) 2025年(令和7年)3月21日 掲載 |

||||

Copyright(C) 2008 Yamao Hiroshi(山尾 比呂士)

山尾比呂士 Yamao Hiroshi

仮想建築 + 立体の絵図

- Imaginative Architecture + Solid Drawings -

| 0340082 |