|

||||||

|

|

|||||

|

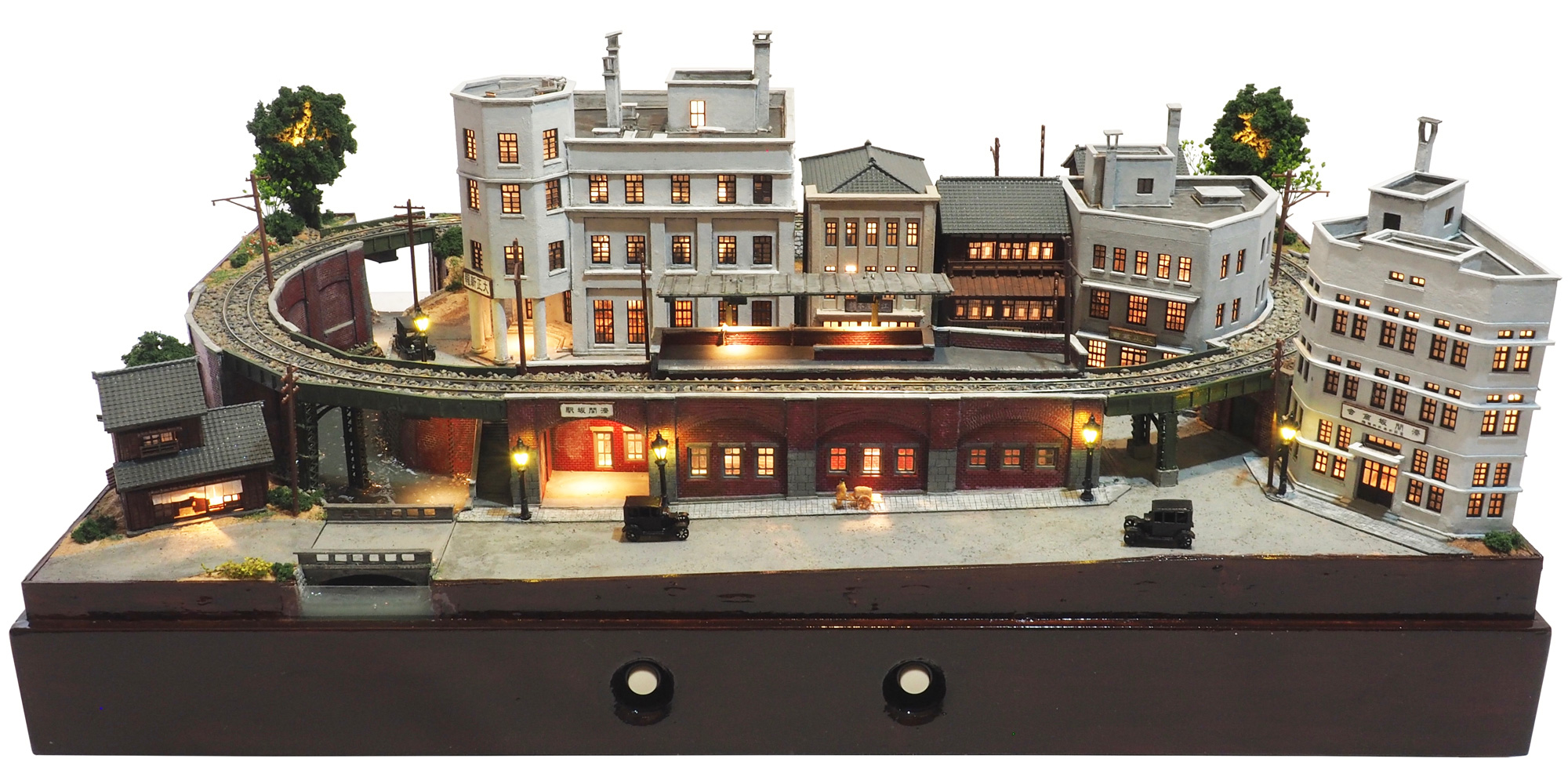

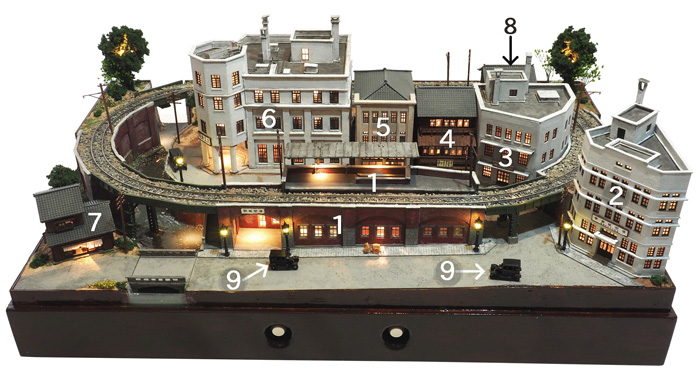

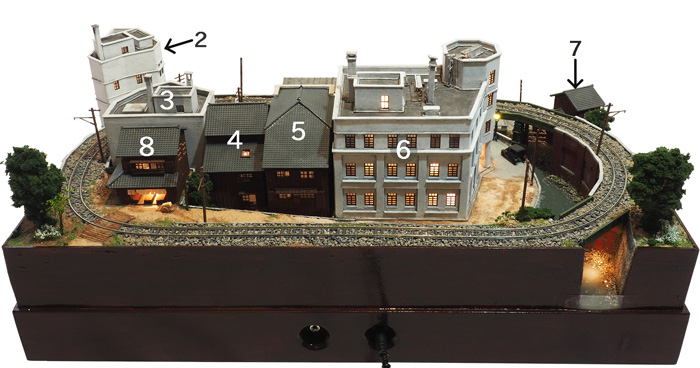

東京下町 漆間坂町 (とうきょうしたまち・ななけんざかちょう) Tokyo Downtown, Nanakenzaka-cho 2025 (個人蔵)

|

||||||

|

||||||

|

2009年の「東京下町の路面電車モジュール 其の1」、2014年の「東京下町の路面電車モジュール 其の2」以来、古い街並ものを制作していませんでしたが、約10年ぶりに小型レイアウトで制作した「東京下町 伍福屋町」(2024年)、「東京下町 陸華町」(2025年)に続く作品です。 タイトルの「漆」は漢数字「七」の旧字体です。 (「七間坂」の旧字体が「漆間坂」) |

|||

|

解説文を掲載しました(2025 /06 /05) |

|||

|

「東京下町 漆間坂町」

(とうきょうしたまち・ななけんざかちょう)の走行シーン 2025年5月撮影 |

||||

|

回転画像 - 1(建物内照明・外部照明 共に:OFF)

|

||||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| 回転アニメーション GIF -1(カラー) Rotation Animated GIF 1(Color) 約 10.5 MB・700×456 |

回転アニメーション GIF -1(モノクロ)

Rotation Animated GIF 1(Monochrome) 約 6.4 MB・700×456 |

|||||||||||||

|

回転画像 - 2(建物内照明・外部照明 共に:ON)

|

||||||||||||||

|

|

|||||||||||||

| 回転アニメーション GIF -2(カラー) Rotation Animated GIF 2(Color) 約 10.9 MB・700×456 |

回転アニメーション GIF -2(モノクロ)

Rotation Animated GIF 2(Monochrome) 約 4.2 MB・700×456 |

|||||||||||||

|

「東京下町 漆間坂町」の建物について 明治〜大正時代(およそ1920〜1930年頃)の、東京の中心地が本格的に近代化する黎明期の情景を、架空の設定で制作しました。 タイトルの「漆」は漢数字「七」の旧字体です。 (「七間坂」の旧字体が「漆間坂」) ちなみに、「1間」=6尺 というのは「関東間」の場合であり、「関西間(あるいは、京間)」は「1間」=6.3尺=1.909mm です。(関西間の「7間」=13.363 mm ) 建物(ストラクチャー)や船は全て作者自作による型紙を使用して制作しています。 以前の作品(東京下町の路面電車モジュール 其の1・其の2)でも使用した型紙のほか、今回新しく起こした型紙もあります。 2025年(令和7年)6月5日 掲載 |

|||

|

||

|

||||

|

1:レンガ積みの駅舎(漆間坂駅)と高架線 明治〜大正時代(およそ1920〜1930年頃)の 神田駅 〜 御茶ノ水駅 周辺の風景がモデルです。 西洋をお手本とした近代化がどんどん進み、新しいエネルギーや雰囲気が街にあふれていたのではないかと想像しながらデザインしました。 (なかなか形がうまく決まらず、2回作り直して3つ目に作ったものを採用しました) 内部も作り込み、窓から覗くと駅舎1階内部(改札部分)も少し楽しめます。

(出展: Wikipedia「甲武鉄道」ほか) レンガの目地(レンガのつなぎ目で、実際はモルタルを詰める部分)はレーザーカッターによる刻印です。 いつも作品制作に使っている世界堂 扱いの 白ボール紙(株式会社 ORION 製、厚み約1mm)の白くない裏面に刻印していますが、そのままだと小さなレンガのかけらがすぐに剥がれてしまうので、赤の有機溶剤のアクリル系塗料(Mr.COLOR・C81)をたっぷり塗って定着させます。 レーザー刻印の際に真っ黒なススができますが、赤い塗料と混ざってうまい具合に赤茶色のレンガ風の色合いになります。 コーナー部分や末端は特にレンガが欠けやすいので、組み上げる段階で瞬間接着剤で強固に固めますが、どうしてもテカりが出てしまうので、仕上げの段階で水で薄くしたツヤ消しの水性アクリル絵の具(ガッシュ)でテカりを消しながら色合いを整えています。 |

||||

|

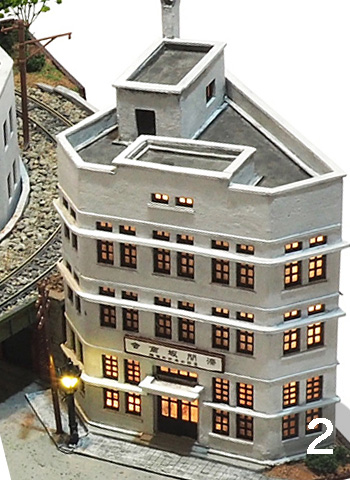

2:漆間坂商會 明治時代以降に東京の中心地が本格的に近代化するころ、西洋から優れた製品や技術が次々と輸入されていたそうですが、そのようなものを輸入販売する会社の一つが「漆間坂駅」の開業に合わせて完成させた社屋、という設定です。 |

||||

| 屋上に煙突が出ていますが、当時はエアコンがまだなく、暖房は地下の機械室にあるボイラーを使っていたから、という理由によるものです。 エアコンがないので、夏は窓を全開して扇風機を回していたことでしょう。

この建物のデザインは「モダニズム建築」というよりは「アール・デコ」です。 特定のモデルはなく、かつて実在した建物の画像資料を参考にオリジナルで当時風にデザインしました。 1930年代(大正末期〜昭和初期、昭和元年=1926年)以降に西洋から新しい建築デザインである、「モダニズム様式」や「アール・デコ様式」が入り始めました。 この2つの様式の違いや関係については、優れた専門家の方々が詳しく考察・研究されておられますし、そもそも色々な説もあるようなので、ここでは詳しい説明を省略させていただきます。 ただ、「モダニズム建築」の誕生がなければ「アール・デコ」の様式はなかったと思います。 昭和初期(昭和元年=1926年)の東京といえば、1923年(大正12年)の 関東大震災 の記憶がまだ新しく、復興に向けて地震に強い建物、火災に耐える建物が強く望まれていた頃です。 高い耐震性・耐火性への欲求と需要、「鉄筋コンクリート造」という新しい建設技術によって建設可能となった「モダニズム様式」や「アール・デコ様式」が入り始めた、ということもあり、モダンなデザインの建物物が日本で急速に普及し始めたようです。 |

|||||

|

3:大正叢書(たいしょうそうしょ) 「叢書」とは「いろいろな書物を集めて一つの本にまとめたもの」という意味だそうで、ここでは百科事典のようなものを出している出版社という設定です。 大正時代(1912〜1926年)に創業した、アカデミックな雰囲気に満ちた社風の出版社で、今日も編集者の方々が出版に向けて忙しく作業しており、中には徹夜続きで会社に寝泊まりしている人もいるようです。 タバコの吸いすぎには気をつけてもらいたいものです。 構造は鉄筋コンクリート造という設定です。 建物のデザインはオリジナルですが、このような感じの建物は古い画像資料ではよく目にします。 これが「モダニズム」なのか「アール・デコ」かよくわかりませんが、割と簡素なデザインで、質実剛健な社風を表しているのです。 |

||||

|

4:うなぎすゞや(うなぎ すず屋) 明治時代以降に建てられた、木造の3階建て 町家建築 です。 江戸時代後期創業の老舗うなぎ屋で、建物は関東大震災の被害を奇跡的に免れたという設定です。 秘伝のタレは、江戸時代から継ぎ足し継ぎ足しで使われていています。 |

||||

|

5:江戸屋本舗(えどやほんぽ) 3階建ての木造 商店建築 です。 伝統的な町家建築と違い、各階の道路に面する外壁面が揃っており、しかも一見して鉄筋コンクリート造に見えるようなデザインです。 外壁面はモルタルを左官仕上げしているという設定の、昭和初期以降のいわゆる「看板建築」です。 |

|||||

|

看板建築 の特長としては、伝統的な町家建築と違い、道路に面した外壁面が1〜3楷まで揃っていることや、屋根・ひさしの出が少ない事などがあります。 これは当時の建築関係の法規・法令と関係があるそうです。 軒の出の部分も厳密に道路にはみ出してはいけないという、厳格化された建築法規が1919年(大正8年)にできたたことや、1923年の 関東大震災後 の大規模な区画整理の影響で所有する土地が減った人が多くいた、ということがあるそうです。 新しい法規下では屋根の軒の出の部分だけ建物の床面積が減ってしまう伝統的な町家建築が敬遠され始め、「看板建築」と呼ばれる新しいデザインの商店建築の普及が進んだということです。 当時最先端のデザイン「アール・デコ」が参考とされていることが多かったようです。 しかしあくまで店先のデザインが新しくなった在来工法の木造建築であり、工事も従来の棟梁や大工がやっていたでしょうから、構造架構や屋根は伝統的な町家建築と同じだったようです。 ちなみに、東京・銀座生まれで看板建築の商店が多い環境で育ったという なぎら健壱 氏は、「看板建築」ではなく「偽壁建築(ぎへきけんちく)」という呼称を提唱されているようです。(某TV番組で見ました) ミュージシャンでもある なぎら健壱 氏の1972年「万年床」というアルバム(当時19歳)のジャケット裏面写真には、「猪牙舟(ちょきぶね)」らしくも見える木造和船が大きく写っています。 この写真は1972年当時「東京・月島」で撮影されたということです。 |

||||||

|

6:大正新報(たいしょうしんぽう)社屋 日本の大手新聞社(全国紙)は明治時代創業とのことですが、

ここでは、大正時代に創業した東京の地方紙の新社屋という設定です。 |

||||

| 鉄筋コンクリート造の建物は、今も昔もコストが高く、当時は特に経営基盤の大きな企業でないとなかなか建設できないものだったようです。 外観デザインに実在するものはなく、「アール・デコ」風のオリジナルです。 内部も少し作り込んであります。 屋上に煙突があるのは、「2:漆間坂商會」にて書いた通り、地下機械室の暖房用ボイラーの煙突その他があるためです。 |

|||||

|

|||

|

|

||||

|

7・8:町家建築の商店 伝統的な2階建て木造町家の商店です。 何を取り扱っているのかはご想像にお任せします。 |

|||||

|

9:T型フォード(FORD Model T) アメリカフォード社により、1908年に世界で初めて量産化された大衆向けの ガソリン自動車 です。 |

|||||

|

20世紀初頭には日本にも、西洋から輸入された「ガソリン自動車」が走り始め、1925年(大正14年)には、フォード社による組立て工場が 横浜 にでき「T型フォード」が製造されていたそうです。(組立て工場との事なので、アメリカで製造された部品を日本まで運び込み、横浜で組立てたものと思われます) 画像資料を下敷きにCADデータを作成し、レーザーカッターで切出ししたものを組み立てたオリジナルです。 今後自動車が登場する作品には、T型の後継車として1927年から製造開始し、T型より少し大きくなって高性能化した「A型フォード」にもご登場いただきたいと思っています。 |

||||||

|

「漆間坂駅」前の道路の舗装について 「1:漆間坂駅」前の道路は砂利道ではなく、舗装されている状態を表現しています。 日本の道路舗装の歴史についてはネットで調べてみると、以下のような情報が出てきます。

|

||||

|

主な使用材料:

|

|||

|

解説文を掲載しました(2025 /06 /05) |

|||

|

||||

|

制作・撮影:山尾 比呂士 Yamao Hiroshi 2025

(OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II + M.ZUIKO 12-40mm F2.8 Pro) 2025年(令和7年)5月22日 掲載 |

||||

Copyright(C) 2008 Yamao Hiroshi(山尾 比呂士)

山尾比呂士 Yamao Hiroshi

仮想建築 + 立体の絵図

- Imaginative Architecture + Solid Drawings -

| 0340146 |